Introduction

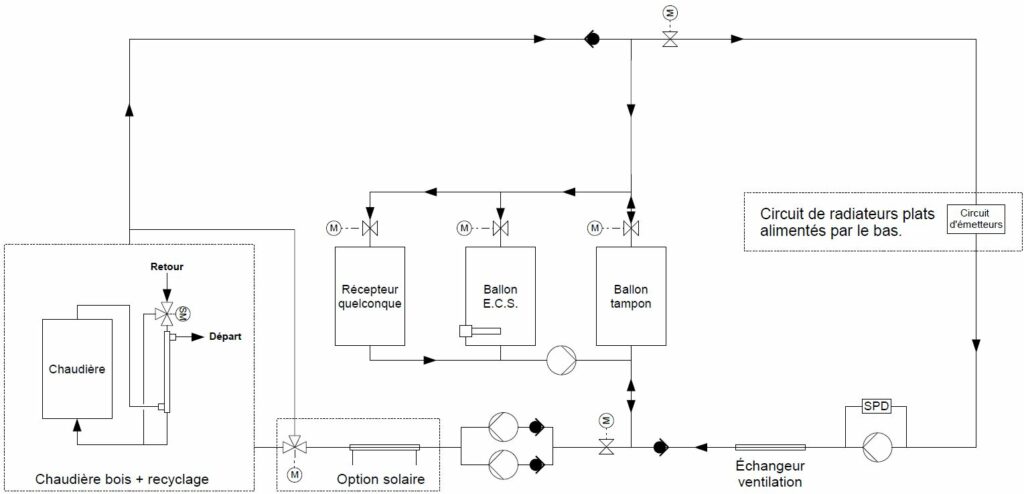

Nous avons présenté dans deux précédents articles des solutions innovantes pour la conception de circuits de chauffage, notamment en lien avec des chaudières à bois. Bien que cette proposition repose principalement sur un système de chauffage au bois (tel que décrit dans le schéma), son principe peut être adapté à des systèmes utilisant d’autres énergies, comme le gaz ou le fioul.

Ces dernières années, le chauffage à basse température a suscité beaucoup d’intérêt, en raison de ses avantages : un faible gradient thermique, ce qui permet de limiter les déperditions de chaleur, et la possibilité d’intégrer des pompes à chaleur, entre autres. Toutefois, il est important de souligner que ces systèmes sont particulièrement adaptés aux habitats récents, conçus selon des normes strictes, et presque exempts de ponts thermiques, comme les maisons isolées par l’extérieur. Grâce à ces nouvelles techniques, les déperditions par convection sont considérablement réduites.

En revanche, dans des habitations plus anciennes, ou celles isolées de manière traditionnelle par l’intérieur, des ponts thermiques peuvent persister, notamment au niveau des dalles, planchers et plafonds. Dans ces cas, les mouvements de convection favorisent la circulation de l’air ambiant autour de ces zones, ce qui engendre des pertes de chaleur.

Convection et rayonnement des « radiateurs »

En thermique, trois phénomènes principaux permettent de transmettre la chaleur : la convection, le rayonnement et la conduction. La convection, cependant, se distingue un peu des deux autres. Contrairement au rayonnement et à la conduction, qui sont des phénomènes intrinsèquement uniques, la convection résulte d’une combinaison de deux mécanismes : la conduction moléculaire et le déplacement mécanique du fluide qui transporte la chaleur. C’est cette dualité qui rend la classification de la convection parmi ces trois phénomènes un peu ambiguë.

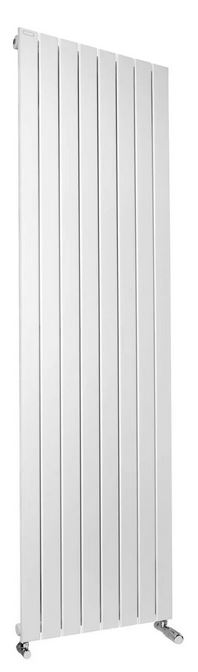

L’appellation « radiateur » est souvent trompeuse. En réalité, un radiateur agit toujours par une combinaison de convection et de rayonnement. Plus sa surface de contact est grande, par l’ajout de stries ou d’ailettes, plus il favorisera le mouvement de l’air chaud, se rapprochant ainsi d’un convecteur. En revanche, s’il est totalement plat, avec une surface lisse et uniforme, il s’apparente davantage à un radiateur, bien que la surface plane soit toujours le siège d’un effet convectif inévitable.

En passant devant un grand radiateur plat, vous ressentez instantanément le rayonnement infrarouge, procurant une sensation de confort qui est indépendante de la température de l’air environnant. C’est là toute la philosophie du chauffage par rayonnement. Toutefois, ce mode de chauffage nécessite une condition essentielle : une température intrinsèque plus élevée (comme la température de l’eau dans le cas d’un chauffage hydraulique) et, si possible, une température de surface plus uniforme.

La convection et ses inconvénients

La convection est donc le terme utilisé pour désigner un échange de chaleur d’un fluide tout en tenant compte de son mouvement associé.

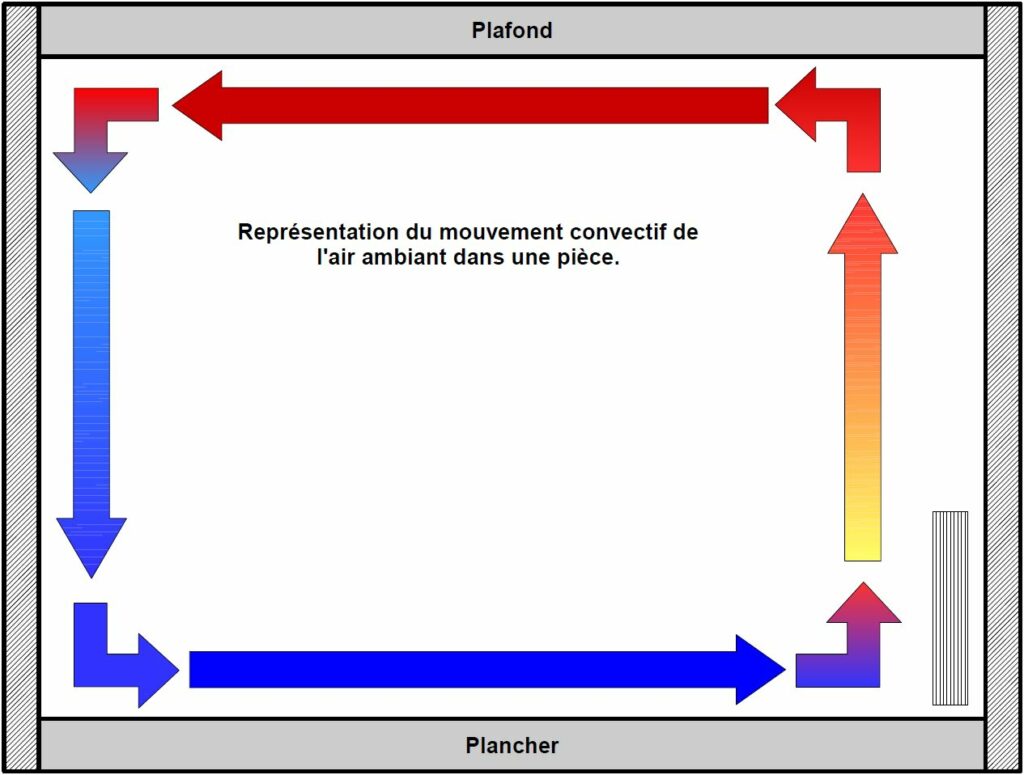

La convection permet de réchauffer l’air d’une pièce de manière globale, tout en assurant également sa circulation. Cela signifie que le confort thermique est perçu à travers la température de l’air, qui est « à une certaine température », même à l’opposé du radiateur ou du convecteur.

Cependant, le mouvement de l’air pousse celui-ci à longer le plafond et le plancher, lesquels, dans des habitats anciens, sont souvent des ponts thermiques. Il devient donc évident qu’une isolation par l’extérieur présente un grand intérêt. Dans ce cas, l’isolant recouvrirait également l’épaisseur des dalles.

Ainsi, dans les habitations anciennes, dépourvues de chapes isolantes et difficiles à isoler par l’extérieur, il est clair que les déperditions de chaleur risquent d’être d’autant plus importantes que le mouvement convectif est intense. C’est pourquoi nous proposons la solution du chauffage par rayonnement. Ce mode de chauffage procure un confort et un ressenti différents, même avec une température de l’air relativement « faible ».

Le mode d’alimentation des radiateurs

Il est important de rappeler qu’un dispositif destiné à échanger de la chaleur entre deux circuits séparés n’est autre qu’un échangeur thermique.

Pour ceux qui ne sont pas particulièrement passionnés par la science, voici la conclusion à retenir : pour favoriser le rayonnement et réduire la convection, il est préférable d’alimenter les radiateurs par le bas. Attention, dans ce cas, une installation ne peut pas fonctionner en thermosiphon. Cela n’est possible que si l’on utilise un circulateur (également appelé accélérateur ou pompe de circulation).

Pour ceux qui souhaitent approfondir, nous allons détailler le raisonnement.

Les échangeurs de chaleur fonctionnent généralement selon trois principes :

- à co-courants,

- à contre-courants,

- à courants croisés.

Nous vous proposons une explication rapide des échangeurs à co-courants et à contre-courants, qui sera utile à la compréhension de la conclusion précédemment mentionnée.

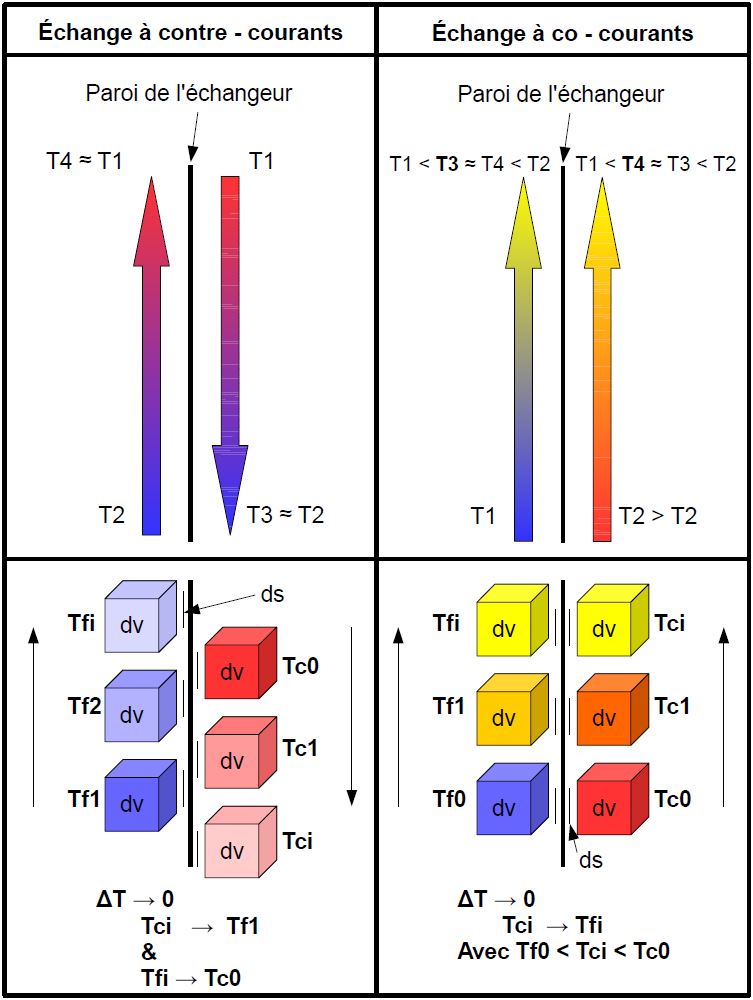

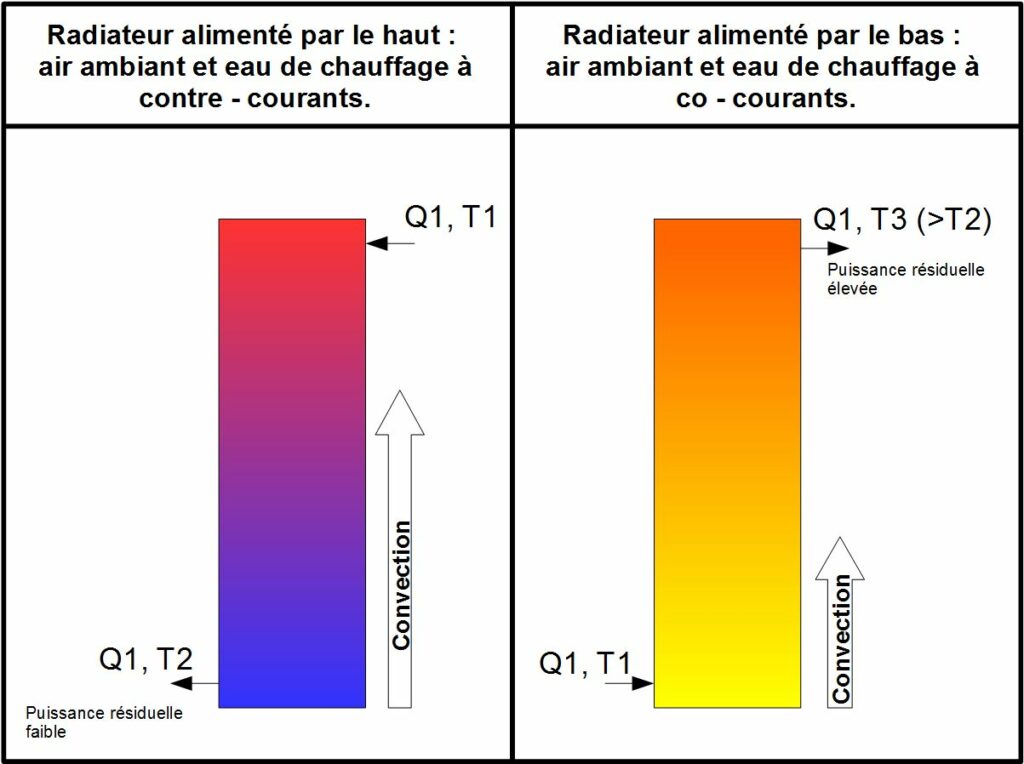

Sur le schéma purement théorique ci-dessus, nous avons fait les hypothèses suivantes :

- Un rendement de l’échangeur proche de 100 %.

- Des fluides identiques dans le circuit primaire et le circuit secondaire, avec des capacités calorifiques identiques notamment.

- Des débits identiques dans les deux circuits.

Dans la réalité, pour un radiateur de chauffage central, les fluides ne sont évidemment pas identiques (eau/air), mais la logique, notamment en ce qui concerne le sens de pondération des phénomènes, reste valable. La dissymétrie des fluides et de leurs environnements respectifs n’affecte que l’aspect quantitatif du problème.

Nous avons représenté, sur le schéma ci-dessus, une vision infinitésimale de l’échange de chaleur entre des petits volumes discrets dv, via l’élément de surface infinitésimal ds.

Dans le cas de l’échange à contre-courant, les volumes dv côté froid et côté chaud rencontrent, au fur et à mesure de leur circulation dans des directions opposées, des volumes de plus en plus chauds pour les volumes froids et de plus en plus froids pour les volumes chauds. L’échange de chaleur cesse lorsque les éléments dv ayant circulé dans un sens ont atteint, à la fin de leur parcours dans l’échangeur, la température d’entrée des éléments dv de l’autre circuit. En d’autres termes, les deux fluides échangent leurs températures au fur et à mesure de leur circulation.

Dans le cas de l’échange à co-courant, les volumes dv côté chaud et côté froid avancent dans la même direction et, selon nos hypothèses, à la même vitesse. Ils resteront donc en contact avec le même élément voisin dv tout au long de leur parcours dans l’échangeur. L’échange de chaleur cesse lorsque leurs températures respectives sont égales.

Bilan énergétique du radiateur

Pour un même radiateur, alimenté avec le même débit d’eau à la même température, nous avons :

Alimenté par le bas :

- Température moyenne de surface plus élevée et plus homogène.

- Température de retour plus élevée.

- Plus de rayonnement et moins de convection.

Alimenté par le haut :

- Température moyenne plus faible.

- Température de retour plus faible.

- Plus de convection et moins de rayonnement.

On pourrait être tenté de penser que si la température de retour tend vers la température ambiante, cela signifie que le radiateur a correctement joué son rôle : dans ce cas, il aurait cédé l’intégralité de la chaleur de l’eau dans l’air de la pièce. Cependant, ce transfert de chaleur se ferait principalement par convection.

Rappel : La chaleur est la quantité d’énergie thermique, celle que l’on paye sous forme de combustible (bois, fioul, gaz, etc.) ou d’électricité, tandis que la température est une variable intensive. Ce n’est donc pas parce que votre circuit de chauffage fonctionne à haute température que vous dépensez nécessairement plus de chaleur.

Pour une température d’eau donnée, un radiateur alimenté par le haut est donc plus puissant (il transmet un débit d’énergie plus élevé). Il cède davantage de chaleur au milieu ambiant, principalement par convection. Cependant, si le ressenti en termes de confort est supérieur avec la version alimentée par le bas, moins puissante, cela permet de réaliser des économies d’énergie.

Schéma

Avec cette version, il n’est plus nécessaire de découpler les circuits hydrauliques, car, dans tous les cas, pour répondre au besoin en puissance thermique de l’installation (régulée par des robinets thermostatiques), le débit de la pompe primaire doit être supérieur au débit maximal de la pompe secondaire.

Avec un fonctionnement à haute température, la température de retour sera plus élevée. Cela implique que les chauffe-eau solaires devront eux aussi fonctionner à des températures plus élevées. Il est probablement plus difficile d’étendre la plage d’utilisation de panneaux solaires éventuels en raison de la température de retour plus élevée de cette installation. Pour augmenter la température fournie par les panneaux solaires, il serait alors nécessaire de les raccorder en série. Cela découle logiquement de la philosophie « haute température » de cette nouvelle proposition.

Remarque sur les robinets thermostatiques en chauffage rayonnant

Les têtes thermostatiques des radiateurs sont conçues pour détecter la température de l’air. Il n’est donc pas évident qu’elles soient parfaitement adaptées à un système de chauffage rayonnant. Cependant, il est difficile de trouver un autre critère de régulation.

Cette technologie devrait néanmoins fonctionner : on peut supposer que plus la température de l’air est basse, plus le besoin en rayonnement est important. On pourrait envisager son fonctionnement comme une régulation en boucle ouverte, si l’on faisait l’hypothèse très pessimiste que les radiateurs rayonnants seraient totalement incapables de réchauffer l’air ambiant, ce qui est heureusement inexact. De plus, un échangeur thermique dans le circuit de ventilation double flux permet de préchauffer l’air entrant à l’aide de l’eau de retour du circuit des radiateurs.

Conclusion

La philosophie du chauffage à haute température s’adapte bien à l’utilisation du rayonnement infrarouge des radiateurs. Cela permet de réduire la convection et peut s’avérer plus adapté à des habitations moins bien isolées. De plus, le circuit hydraulique est considérablement simplifié, tout comme le pilotage de l’installation grâce à une logique de commande simplifiée. Cependant, un inconvénient majeur réside dans une éventuelle réduction de la plage d’utilisation du chauffage solaire, due à la nécessité d’atteindre des températures plus élevées avant de pouvoir injecter la chaleur dans le circuit.