Introduction

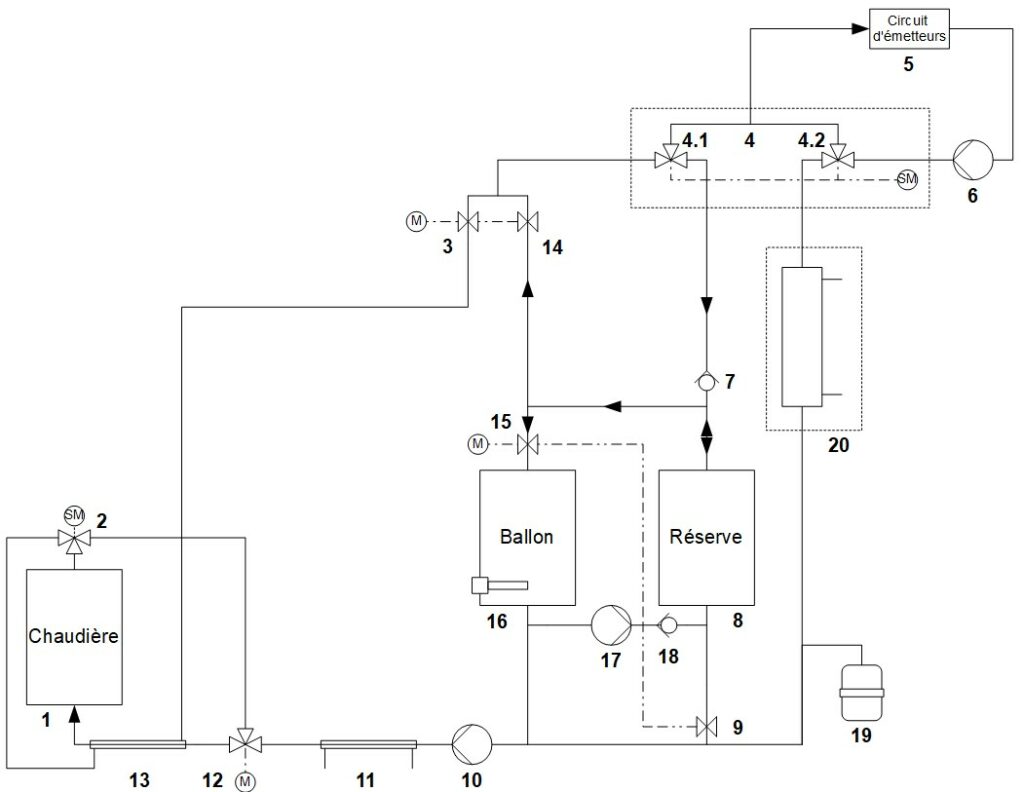

Nous vous proposons un circuit de chauffage à hydro accumulation, surtout dédié au chauffage au bois, un peu différent de ce qui est « normalement » mis en œuvre. Cette conception peu fréquente présente plusieurs avantages. Toutes les remarques qui vont suivre se réfèrent au schéma situé en bas de page, comme dans beaucoup de nos articles.

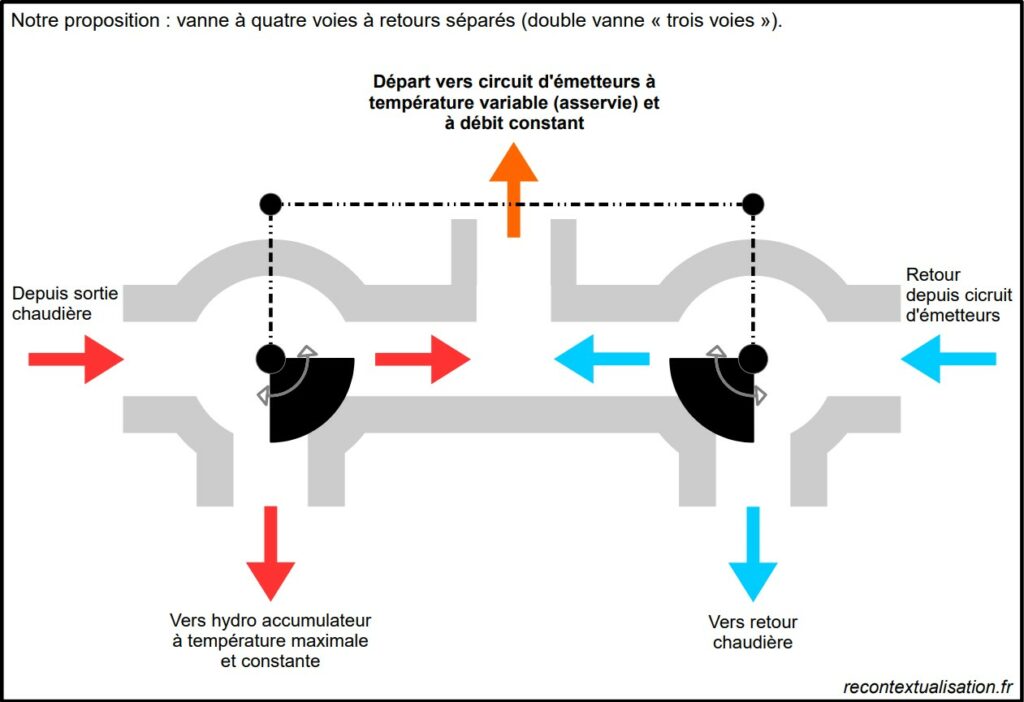

Dans le cahier des charges de cette conception, nous avons imposé : l’utilisation d’anciens cumulus récupérés pour constituer la réserve de chaleur, le fait de ne soumettre les pompes de circulation qu’à des températures froides, le fait de pouvoir asservir précisément la température de départ. Ces trois contraintes appliquées simultanément induisent l’impossibilité d’inverser naturellement le sens de circulation de l’eau dans la réserve de chaleur, cette dernière ne faisant pas office de bouteille casse-pression (une seule entrée et une seule sortie). Dans cette conception, nous devons donc gérer totalement l’aiguillage du débit d’eau selon les différentes phases de fonctionnement de l’installation. Pour ce faire, nous aurons recours à des vannes motorisées ainsi qu’à une vanne innovante : la vanne à quatre voies à retours séparés, que nous vous invitons à découvrir dans la suite de l’article.

Vannes multi-voies : avant propos

Dans cet article, nous évoquons les vannes dites trois voies et les vannes dites quatre voies. Dans le domaine de la plomberie, ces termes peuvent désigner deux types de vannes : les vannes de permutation et les vannes mélangeuses. Les vannes dites de permutation servent à permuter totalement de façon discrète (tout ou rien) des connexions entre des circuits hydrauliques. Dans le cadre du chauffage, il s’agit de vannes dites mélangeuses. Nous vous invitons à lire notre article sur les vannes multi-voies. Ceci vous permettra de mieux comprendre l’intérêt de la conception proposée dans cet article.

Avantages de la conception proposée

- Les avantages d’une vanne dite quatre voies en ce qui concerne la régulation de la température de départ :

Les vannes dites quatre voies conventionnelles permettent de mitiger la température de départ. C’est à dire qu’elles permettent de mélanger l’eau en provenance de la chaudière avec une fraction de l’eau qui revient du circuit des émetteurs (radiateurs, planchers chauffants, etc.). Mais, cela a pour conséquence simultanée de mitiger l’eau de retour, c’est à dire, celle qui doit retourner être réchauffée par la chaudière. Ceci est néanmoins parfois un avantage, car augmenter la température du retour sur la chaudière peut s’avérer bénéfique voire indispensable.

Le réchauffage du retour est obligatoire pour éviter la condensation sur les foyers des chaudières à bois, et, est aussi recommandable sur les chaudières à fioul en fonte ou en acier. La condensation est la cause de la corrosion prématurée des foyers. Cependant, avec une vanne quatre voies, ce serait un pur hasard si la température de départ désirée (précisément) était en adéquation avec la température de retour nécessaire à la préservation de la chaudière.

Pour notre application, le fait que la vanne quatre voies mitige le retour est un problème. L’eau de retour ne peut pas s’utiliser de façon optimale pour le stockage dans une réserve. Il n’est donc pas pertinent d’envoyer l’eau de retour mitigée dans un ballon tampon. Le stockage de chaleur est en effet optimal lorsque la température de l’eau stockée est maximale.

- Les avantages d’une vanne trois voies en ce qui concerne le retour à la température maximale :

En effet, une installation à vanne trois voies conventionnelle permet une entrée d’eau vers le ballon de stockage à la plus haute température disponible, le rendant ainsi performant. Il existe quatre types de montages : le montage en mélange, en mélange inversé (appelé aussi répartition), en décharge et en décharge inversée. Vous trouverez le détail de ces différents montages dans cet article.

- Les avantages sur la température de l’eau pompée par les circulateurs :

Cette conception permet aussi de soumettre les pompes de circulation (appelées parfois accélérateurs ou circulateurs) à des températures plus basses, augmentant ainsi la durée de vie de leur moteur. Les pompes refoulent l’eau froide au lieu d’aspirer l’eau chaude.

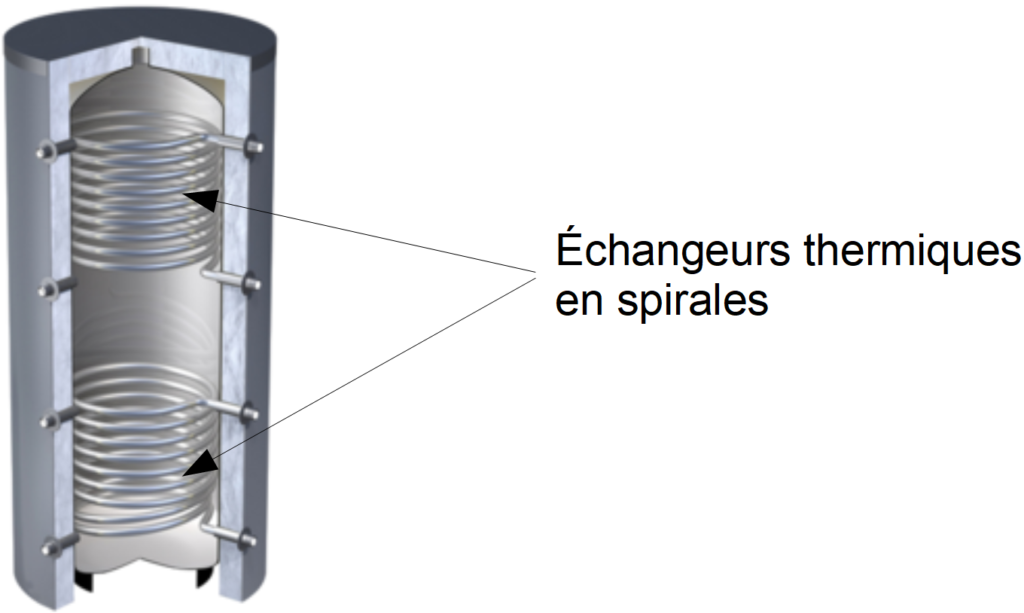

- Les avantages sur la réduction des coût de la réserve de stockage :

Cette installation permet d’utiliser des réservoirs de chaleur pouvant être des ballons d’eau chaude sanitaire récupérés, dépourvus des accessoires liés à l’utilisation du phénomène de stratification. Il est en effet possible de réaliser cette réserve avec de banals cumulus électriques récupérés, dont les parois sont en bon état, mais dont la résistance électrique est hors d’usage. Nous évitons ainsi l’acquisition d’un ou plusieurs ballons spécifiques très couteux. Dans les systèmes « commerciaux » ordinaires, c’est souvent la stratification qui permet l’utilisation d’un réservoir unique. La stratification consiste à prendre en compte le fait que, dans un réservoir de chaleur, l’eau la plus froide se situe en bas, alors que l’eau la plus chaude se situe en haut. Ainsi, on raccorde plutôt les chauffe-eaux solaires en bas du réservoir, et les chaudières plutôt au milieu, pour assurer généralement le fait de pouvoir effectuer les échanges de chaleur dans le bon sens. On peut aussi trouver dans ces ballons, un autre réservoir faisant office d’échangeur, et contenant l’eau chaude sanitaire. Ces réservoirs multifonctions coûtent entre 1500 et 3000 euros en moyenne selon leur capacité. Dans notre cas, c’est le fait que l’échangeur solaire se comporte en soutien ou en substitut de la chaudière principale qui implique la non nécessité d’avoir recours à un ballon spécifique.

- Les avantages d’un ballon tampon et E.C.S. combinés :

Cette conception permet d’utiliser la réserve de chaleur principale pour la convertir en eau chaude sanitaire. Si le ballon d’eau chaude sanitaire possède une résistance électrique pour compléter la chaudière à bois et le chauffe eau solaire, nous évitons tant que possible son utilisation. La consommation électrique de cette pompe serait environ de 40 Watts, contre 1000 à 3000 Watts pour la résistance électrique. Aussi, le temps de chauffe avec une résistance électrique risque d’être plus grand que le temps de transfert d’un certain volume d’eau déjà chauffé via une énergie moins coûteuse.

En résumé, la conception proposée permet de réguler la température de départ tout en séparant l’eau froide du retour de l’eau chaude excédentaire qui est alors dédiée au stockage, nous avons donc les avantages des deux montages « décharge » et « mélange », tout en ayant recours à des réservoirs de chaleur récupérés :

- le débit dans les émetteurs est sensiblement constant ;

- la température de départ vers les émetteurs est régulée (mitigée) ;

- le débit dans la chaudière est constant (rendement maxi) ;

- la température de stockage est toujours la plus haute disponible ;

- le réservoir de chaleur est quasiment gratuit et peut être constitué de différents cumulus faciles à manipuler et à transporter individuellement.

Le pilier central de la conception proposée : la vanne à quatre voies à cinq ports

Afin de bénéficier du débit constant dans les émetteurs, du débit constant dans la chaudière, du stockage à la température maximale ainsi que de la régulation fine de la température de départ, cette conception utilise ce que l’on peut appeler rigoureusement, une vanne à quatre voies à ports de retours séparés. Elle est réalisée à l’aide de deux vannes à trois voies (même s’il est inexact de les nommer ainsi, pour les raisons évoquées dans cet article), couplées mécaniquement.

Avec cette vanne, nous bénéficions des avantages d’une vanne à quatre voies conventionnelle, mais sans mélanger l’eau froide provenant des émetteurs de l’eau chaude excédentaire dédiée au stockage.

Inconvénients de la conception proposée

- En cas de demande de stockage total (sans alimentation du circuit des radiateurs) ou de demande d’utilisation directe (sans circulation dans le stockage), on obtient deux circuits hydrauliques ne communicant plus entre eux, à l’exception des fuites qui existent dans les vannes trois voies. Cela peut créer des différences de pression, qui ne sont pas critiques mais qui imposeraient, selon la qualité et le type des vannes trois voies, l’utilisation de deux vases d’expansion distincts.

- La conception gère intégralement les pressions dans le circuit, il ne peut donc, tel que dessiné ici, gérer qu’une seule gamme de température pour un seul circuit. On pourrait néanmoins palier ce problème via l’utilisation d’une bouteille de découplage hydraulique (bouteille casse pression ou bouteille de mélange), mais dans ce cas il faudra ajouter des circulateurs et des vannes régulées pour chaque circuit : dans un tel cas, la régulation fine du circuit primaire perd tout son intérêt. Notez que généralement, les bouteilles de découplage hydrauliques sont de dimensions relativement réduites en comparaison d’un ballon de stockage. Ainsi, les mouvements turbulents et de convections ne permettent pas une stratification aussi précise que dans un grand ballon. Cela signifie que si l’on cherche à optimiser l’utilisation de la chaudière (à bois) et/ou d’un chauffage solaire en minimisant la température de retour, il est très difficile de choisir un point de mesure de température stable donnant une cohérence au projet. Plus exactement, il est difficile de localiser et d’intercepter l’eau la plus froide dans la bouteille. On rencontre plutôt ce genre de système dans de grandes installations munies chaudières fioul ou gaz. La température est alors souvent mesurée sur le retour de la chaudière elle même, comme dans une installation conventionnelle, sans réserve de chaleur.

- En cas de positions extrêmes de la vanne à quatre voies à retours séparés, des phénomènes de circulations à contresens peuvent survenir. Cela implique la présence de clapets anti-retour à certains endroits. Ceci est induit par l’absence de découplage hydraulique entre les deux pompes. En conséquence, les deux pompes principales doivent être dimensionnées de façon identique. Si la chaudière est très puissante, la pompe de circulation de cette dernière doit être adaptée, mais, pour que le système soit équilibré et que les flux se fassent dans le sens voulu, la pompe du circuit des émetteurs devra être identique et éventuellement inutilement trop puissante.

Remarques complémentaires

- Ce système est prévu pour être équipé d’une partie commande (microcontrôleur, automate programmable ou PC selon vos préférences) qui gère l’état des vannes motorisées selon des grandeurs de températures captées à différents endroits : par exemple, lorsque la chaudière à bois est à court de combustible, la température de cette dernière chute, et la partie commande peut décider automatiquement de passer sur l’exploitation de la réserve.

- Deux circulateurs couvrent les fonctions principales de stockage, alimentation du circuit des émetteurs (radiateurs, planchers chauffants, etc.). Le circulateur 17, ne fonctionne que ponctuellement, lors de l’utilisation de la chaleur du stockage pour produire l’eau chaude sanitaire.

- Au vu du coût de l’énergie bois, on peut décider, pour plus de confort, de maintenir le ballon d’eau chaude sanitaire à sa température de consigne à toute heure tant que la chaudière bois est en fonctionnement. Ce serait moins pertinent et plus économique/écologique de gérer la production d’E.C.S. par plages horaires si l’on fait usage d’une autre énergie, plus coûteuse (fioul, gaz, électricité, etc.).

- Le retour des chaudières nécessitant un recyclage ne peut se faire que via l’utilisation d’un échangeur, compte tenu du fait que les circulateurs poussent l’eau de retour dans la chaudière. Mais d’une certaine manière, l’échangeur permet d’éviter la présence d’un circulateur supplémentaire si l’on considère que le principe premier de cette installation (double vanne trois voies) en nécessite obligatoirement deux.

Le chauffage solaire et le chauffage basse température

Le chauffage solaire est connu principalement pour la production de l’eau chaude sanitaire, mais peut aussi contribuer au chauffage de l’habitation. La subtilité réside dans le fait que la température maximale que peut produire à un certain moment le chauffe-eau solaire peut ne pas suffire à obtenir un flux de chaleur dans le bon sens. C’est à dire, venant du chauffe eau solaire pour rentrer dans l’eau chaude du circuit et ainsi contribuer à réaliser des économies de combustible (bois, fioul, gaz, selon votre chaudière principale).

En effet, si l’eau chaude du circuit de retour (provenant des radiateurs) est à une température toujours supérieure à celle produite par le chauffe-eau solaire, vous ne pourrez pas transférer l’énergie solaire dans votre circuit de chauffage. Pourtant, dans un tel cas, votre chauffe-eau solaire peut tout à fait être en train de produire de l’énergie.

Si la température extérieure est de 12°C et que l’eau sortant du chauffe-eau solaire est à 25 °C, cela signifie bel et bien qu’il récupère de l’énergie. Mais, si l’eau de retour du circuit de chauffage est à une température supérieure ou égale à 25°C, alors, l’énergie solaire ne rentrera pas dans le circuit de chauffage. Ainsi, on comprend l’utilité du chauffage dit « basse température » utilisant des planchers chauffants ou de très grands radiateurs. Plus la température de l’eau de retour sera basse (au minimum théoriquement égale à la température à l’intérieur du logement), plus une source hydrothermique simple (sans pompe à chaleur) sera susceptible d’y ajouter de l’énergie.

En théorie, si les déperditions dans les chauffe-eaux solaires étaient nulles, la température ne cesserait d’y croitre, pour peu qu’il y ait toujours de la lumière. Ainsi, la température finirait par systématiquement être supérieure à la température du circuit de retour, à débit nul (utiliser l’intermittence de la circulation d’eau, peut être une solution). Cependant, dans la réalité, les capteurs solaires ont des déperditions, d’autant plus fortes que la température est élevée. Il faut veiller à ce qu’ils ne deviennent pas des radiateurs réchauffant l’extérieur en puisant l’énergie dans le circuit de chauffage primaire.

Il existe une solution permettant d’exploiter plus efficacement l’énergie produite par le chauffe eau-solaire : ce n’est autre que la pompe à chaleur. Moyennant un apport d’énergie électrique par exemple, elle permettrait de pomper l’énergie thermique solaire. On pourrait tout à fait alimenter un « petit » réservoir intermédiaire en eau à température modérée dans lequel on ne pomperait la chaleur solaire que de façon intermittente.

Remarques complémentaires sur le fonctionnement de l’échangeur solaire

L’échangeur solaire est installé en amont de la chaudière à bois (laquelle peut être d’autre nature : gaz, fioul, etc.) parce qu’il a pour but, lorsque la production solaire est insuffisante, de préchauffer l’eau de retour. De cette façon, nous soulageons la chaudière principale. Si la chaudière principale voit une eau plus chaude lui revenir, sa propre régulation (calorstat et trappe de tirage, dans le cas d’une chaudière à bois conventionnelle) réduira sa puissance, induisant une réduction de consommation de combustible.

Entre l’échangeur solaire et la chaudière, nous devons donc installer une vanne trois voies. Cette vanne a pour but de bypasser la chaudière principale, dans le cas où le chauffage solaire est suffisant. En effet, si nous laissions l’eau chauffée par le soleil traverser une chaudière à l’arrêt, cette dernière génèrerait ce que l’on appelle des pertes par balayage. En effet, le foyer demeurant chaud, un phénomène de convection naturelle induirait un tirage. La circulation d’air dans le foyer refroidirait alors ce dernier. Nous pourrions être tenté de simplifier le système en utilisant une trappe de coupure de tirage située dans le conduit de fumées. Une telle trappe devrait impérativement être équipée d’un détecteur afin qu’il n’y ai pas d’oubli d’ouverture lors de la remise en marche de la chaudière. Cependant, même avec un tel dispositif, on maintiendrait un foyer chaud générant des déperditions dans la pièce où se situe la chaudière. Ce phénomène est sans conséquence en saison de chauffage, puisque la chaudière contribuerait à réchauffer le local où elle se situe. Il n’en n’est pas de même en saison estivale. Le phénomène de chauffage parasite en été serait encore plus conséquent si la chaudière était en fait une cuisinière chaudière. L’énergie solaire réchaufferait la cuisine ! Nous préconisons donc l’utilisation d’une vanne trois voies (ou deux vannes couplées mécaniquement) fonctionnant en tout ou rien, selon la saison. Ainsi, il est possible, sans risque de réchauffer l’intérieur, d’utiliser une cuisinière chaudière ou tout autre type de poêle hydraulique/bouilleur.

La notion d’échangeur ultime

L’échangeur ultime est un émetteur, c’est à dire un radiateur, aérotherme ou plancher chauffant n’ayant aucune régulation. Il reçoit l’eau de fin de circuit qui n’a pas été recyclée. C’est l’eau de retour ultime, plus sa température sera basse, plus le retour total (additionné de l’eau froide du fond de la réserve) aura une température basse. Plus la température de retour sera basse, plus il sera possible de valoriser l’énergie solaire, comme expliqué précédemment. Il est tout à fait possible, dans le cas d’une maison équipée d’une VMC double flux, d’insérer un échangeur eau/air après l’échangeur de la VMC. Cet échangeur peut tout à fait être mixte et recevoir en saison estivale de l’eau froide provenant d’un serpentin enterré dans le sol. On pourrait alors bénéficier du principe d’un puit provençal pour rafraichir l’air intérieur. Sa position sur le retour de la vanne cinq voies n’est pas choisie au hasard. Il faut bien comprendre le mécanisme de chauffe et de régulation dans les locaux. Moins les émetteurs consommeront de chaleur, plus il y aura de rebouclage (se reporter au schéma, rebouclage = chemin pompe 6 – vanne trois voies 4.2 – émetteurs 5), donc moins il y aura de retour traversant l’échangeur ultime et plus il y aura de stockage dans la réserve. Ce fonctionnement est cohérent : moins l’échangeur ultime 20 est alimenté, moins il chauffe les locaux. Si l’on avait placé l’échangeur ultime 20 avant la pompe 10, par exemple, le fonctionnement aurait été potentiellement incohérent. Plus on aurait eu de retour de la réserve, surtout si elle est entièrement chaude, plus on aurait chauffé l’air entrant par la ventilation, alors que le stockage maximal survient précisément quand le rebouclage est minimal, c’est à dire quand les locaux sont à la température demandée. Enfin, lorsque le retour total traversant la pompe 10 est chaud, cela signifie que le besoin en chaleur est comblé, puisque le bas de la réserve est chaud. Nous pouvons donc avoir la conscience tranquille si le chauffage solaire ne parvient plus à faire rentrer de chaleur dans le système dans une telle situation.

Avertissements

Le schéma proposé ci-dessous ne mentionne pas les accessoires de sécurité indispensables dans une installation de chauffage hydraulique telles que les soupapes de sécurité thermiques, soupapes différentielles, vannes de remplissage et autres accessoires tels que les pots à boues. Il conviendra donc de le compléter par les éléments de sécurité « normaux » que « l’on retrouve habituellement » dans les circuits hydrothermiques.

Schéma

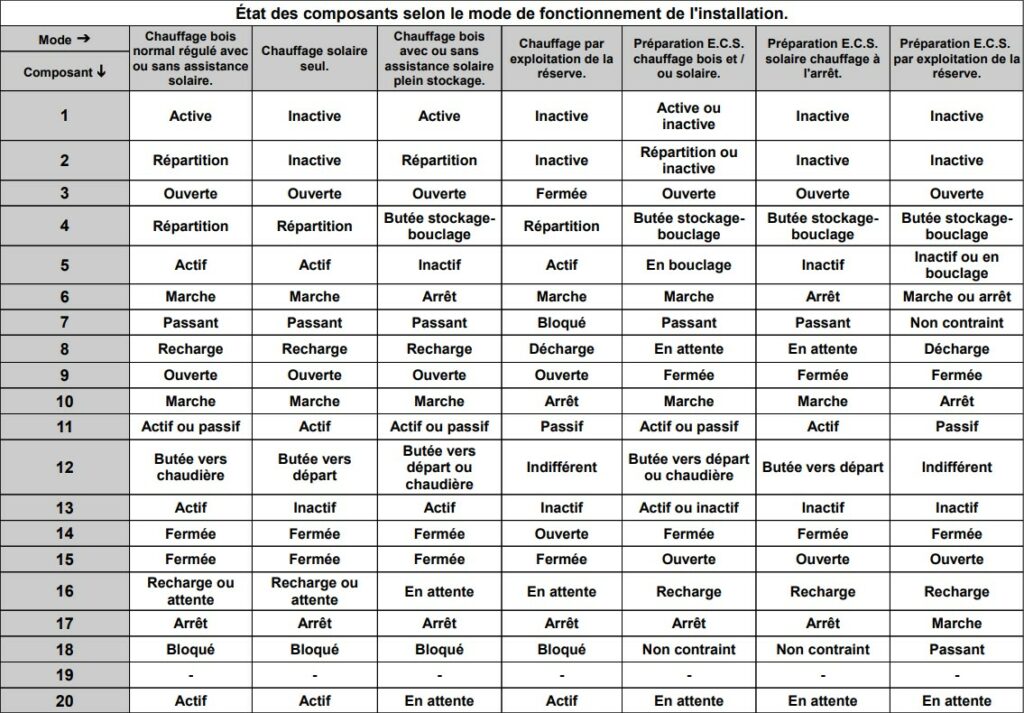

Table de fonctionnement

Cette table de fonctionnement est fondamentale, c’est elle qui permet de concevoir le programme de l’automate pilotant l’installation de chauffage et de comprendre le comportement des composants passifs ne nécessitant pas de pilotage. Pour toute remarque ou information complémentaire, vous pouvez nous contacter via le formulaire.

Alternative n°1

Peut-être que certains d’entre vous auront remarqué que, d’une part, la pompe 10 et la pompe 17 ont leur aspiration au même emplacement théorique, et que d’autre part ces deux pompes ne sont jamais supposées fonctionner simultanément. Cela signifie qu’il est possible de se débarrasser de la pompe 17, moyennant l’ajout d’une dérivation à la sortie de la pompe 10 et d’une vanne motorisée ou d’une électrovanne. Le clapet anti-retour 18 ne serait également plus nécessaire. On peut toutefois noter que le comportement d’une pompe et d’un clapet anti-retour est « monostable ». Cela signifie qu’en cas de dysfonctionnement de la pompe, il ne se passe rien : le clapet reste fermé. En revanche, en cas de défaillance d’une vanne motorisée, cette dernière pourrait tout à fait rester bloquée en position ouverte. Pour ne pas perturber le fonctionnement du circuit de chauffage dans un tel cas, il serait alors nécessaire de détecter la position de cette vanne pour en informer l’automate. Avec une électrovanne monostable, le problème ne se poserait plus, il suffirait d’alimenter la vanne + la pompe 10 pour transférer l’eau d’un ballon à l’autre. Enfin, la disposition mécanique de l’installation peut aussi être un critère de choix d’un système plutôt qu’un autre. La disposition spatiale côte à côte du réservoir d’eau chaude sanitaire et de la réserve peut être propice à l’utilisation d’une pompe supplémentaire (version représentée sur le schéma). C’est à vous de choisir le compromis idéal en tenant compte du coût des composants nécessaires aux différentes versions, de la complexité du programme, du nombre d’entrées sorties automate, de la réalisation mécanique (aspect plomberie), mais aussi des opportunités d’acquisition d’un matériel plutôt qu’un autre.

Conclusion

Une fois de plus, il ne faut pas hésiter à inventer soi même, surtout lorsqu’il s’agit de systèmes, comme ce circuit de chauffage, faisant appel à des principes d’hydraulique très simples. Proposer une structure ou un schéma d’un système, sauf erreurs, revient en réalité à proposer le cahier des charges auquel il répond. Dans ce cas, nous nous étions imposé le fait d’obtenir presque tous les avantages des différents montages courants, et la non utilisation de ballons de stockage de chaleur spécifiques relativement coûteux.